Week-end à Pondichéry

C’est quand même Colbert qui nous y a attirés. Bala était au volant de son Etios. Il avait accepté d’être notre chauffeur durant le week-end et il nous conduisit à Pondichéry, un des cinq « Établissements français en Inde ».

Sans rentrer dans l’Histoire, mais surtout pour faire court, la guerre fait rage entre les Français et les Néerlandais puis entre les Français et les Britanniques pour qui étendra son royaume en un vaste empire colonial. Les enjeux financiers sont prometteurs.

* « Je fleurirai partout où je serai porté »

La Compagnie française des Indes orientales voit le jour en 1664. Le royaume de France assoira sa puissance dans l’océan indien entre 1720 et 1740. Vous me diriez que c’est une bien courte période que vous auriez raison ! La France perdra les guerres successives à l’usure, et laissera la place libre aux Néerlandais puis aux Britanniques. En 1763, la France voit son 1er empire colonial fondre comme glace en Antarctique. Il ne lui reste alors que cinq comptoirs, les fameux « Établissements français en Inde », Pondichéry, restée française jusqu’en 1956, Karikal, Yanaon, Mahé, devenues indiennes en 1954 et Chandernagor rendue à l’Inde en 1949. Vous connaissez la suite.

Nous décidons de franchir les quelque 170 kilomètres et trois heures de route qui nous séparent de Puducherry, samedi dernier. Ce sera ma première sortie de Chennai, hors Delhi. Levés à l’aube et départ à 8 heures. Il ne fait pas encore trop chaud et Éric a prévu un arrêt sur un site classé patrimoine mondial de l’Unesco qu’il avait visité quelques semaines plus tôt et a prévu de me le faire découvrir. J’ai hâte de voir cela !

Quitter Chennai prend du temps et cette portion de route n’offre rien d’intéressant. Moi, smartphone prêt à se déclencher, j’aime regarder les motocyclistes se déplacer en famille sur ces routes nationales chaotiques. Et je les mitraille ! Ils sont à trois ou quatre sur les motos et défient tous les dangers. Entre les parents, portés dans les bras, de jeunes nourrissons dorment paisiblement, mais aussi, penchés sur le réservoir pour protéger les yeux du vent, des enfants que 4 à 6 ans affrontent inconsciemment tous les dangers de la route. Parfois, de plus petits encore sont debout sur la selle. Je n’arrête pas de penser qu’ils pourraient glisser et chuter. Mais non, tout va bien. L’homme porte son casque, la femme son sari. Et vive les couleurs ! Bala connaît bien la route, il klaxonne raisonnablement mais régulièrement. Il faut savoir s’imposer sur la route. Éric termine sa nuit, enveloppé dans une écharpe en soie à cause de l’air conditionné dans la voiture ; sa gorge est fragile.

Nous arrivons à Mahabalipuram (Mamallapuram de son nom indien). Un site extraordinaire le long de la côte de Coromandel sur le Golfe du Bengale. La ville est en ébullition, les temples en pleine activité. Les pèlerins sont habillés de rouge ou de couleur safran. On a du mal à se frayer un chemin jusqu’au parking. Bala, imperturbable, nous mène à notre 1ère station, le temple du Rivage, érigé au VIIIème siècle sous l’ère Pallava. Il est le plus ancien du Tamil Nadu. Une splendeur architecturale !

Les sculptures sont très érodées par les éléments naturels

J’aime beaucoup ces balais en nervures de feuilles de palmier

La 2ème station est « Cinq Ratha ». Ratha signifie « char » en sanskrit. Ce sont des chars sans roue mais la forme de ces blocs monolithiques du VIIème siècle rappelle la fonction de véhicule des dieux. Devant chaque ratha, on est impressionnés de voir la sculpture d’un animal qui servait de monture aux divinités. Elles portent le nom des cinq frères Pandava, époux communs de Draupadi et héros de l’épopée du Mahābhārata.

Photo à la demande

de la dame !

Devant un ‘ratha’

La 3ème station nous amène devant le bas-relief nommé « Ascèse d’Arjuna » ou Descente du Gange. C’est un chef-d’œuvre de l’art antique indien, sculpté dans deux énormes rochers attenants et qui représente des épisodes de la mythologie hindoue et des scènes de la vie quotidienne.

Nous quittons ce tumulte à l’heure du déjeuner, heureux d’échapper à la foule et à l’idée de nous restaurer. Nous ne dérogeons pas à la règle d’or des ‘3 C’ : Culture, Cuisine et … zut, j’ai oublié le troisième !

Le trajet de Mamallapuram à Puducherry déroule sous nos yeux des kilomètres de rizières, de palmeraies, de marais salants où les travailleurs sont courbés sur leur outil. Les buffles avec leur piquebœuf sur la bosse sont présents dans ce paysage. Les lacs et les activités aquatiques, les huttes aux toits de feuilles de palmiers séchées, les maisons aux couleurs criardes défilent à toute allure. J’en oublie les coups de klaxon et le mauvais état de la route qui nous brinqueballe. J’absorbe cette portion de route et nous voilà déjà à la frontière du territoire, aux portes de Pondichéry.

Je vais essayer d’expliquer simplement l’exception de Pondichéry. Tout d’abord, c’est un territoire au sein de l’état du Tamil Nadu. Arrivés à cette ‘frontière’, tous les véhicules et leurs passagers doivent s’enregistrer moyennant une ‘gabelle’, un droit de passage (500 roupies pour 3 jours), ce dont nous nous acquittons. Ce territoire est grand comme un mouchoir de poche, mais White Town et son quartier français, c’est être en France, sans y être réellement tout en étant en Inde, sans y être non plus. C’est assez déroutant. A ‘Pondy’, les noms de rues sont en français, les enseignes sont écrites en français, les bâtiments, pour ceux qui sont restaurés – et il y en a beaucoup – sont des témoignages de la présence française dans ce que fut ce comptoir maritime. L’architecture rappelle la France dans ce qu’il y avait de plus beau. Seule différence, la végétation luxuriante qui ajoute au cachet de ces belles demeures et qui bénéficient de l’appellation VMF, Vieilles Maisons Françaises. Hôtels, Tribunal d’instance, Chambre de commerce, Lycée français, Alliance française, Institut français, École française d’Extrême-Orient, Consulat général, résidence du Gouverneur, la cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée-Conception, l’église Notre-Dame des Anges, le cimetière des Capucins, la cordonnerie, le front de mer sur Goubert Salai, … sont autant de témoignages de la présence française sur ce territoire. Sans oublier la belle demeure qui abrite les ateliers de broderies des hospices de Cluny, datée de 1774.

Quel bel objet sur cette stèle de bois sculpté !

École française d’Extrême-Orient, façade côté front de mer

Fabrique de papier de coton

Police municipale

Cordonnerie

Alliance française

Il accepte la photographie mais garde l’air d’autorité !

Institut français

Ancienne école publique reconvertie en hôtel restaurant chic

Vendeur de barbe à papa

Chambre de commerce

Front de mer sur Goubert Salai

La vie de pacha !

Depuis ce XVIIIème siècle, les Indiens nés à Pondichéry bénéficiaient de la nationalité française. Après l’indépendance de l’Inde, en 1947, ces Indiens-là ont eu à se prononcer sur leur nationalité en 1962. Un certain nombre (dont de nombreux « intouchables » qui espéraient ainsi accéder à un statut plus digne) a conservé la nationalité française. Aujourd’hui, les nouvelles générations de Français d’origine indienne ne parlent plus le français et le français est en perte de vitesse car, quoi de plus naturel, cette présence française n’est plus qu’une vitrine, un atout touristique donc financier pour la ville. Car les Français d’Inde sont Indiens et vivent selon leur culture qui n’est pas la culture française tout en se raccrochant à ce que représente, pour eux, la culture française. Et tout cela est bien normal ! J’avoue avoir ressenti une grande émotion et une pointe d’excitation dans ce paradoxe. Remonter la rue de Suffren et redescendre la rue Dumas, admirer ces belles maisons transformées en hôtels, guests houses, boutiques, cafés et restaurants, décorées avec goût et raffinement, mélangeant les cultures et les arts pour créer un style franco-indien. Quelle beauté ! Et puis, entrer dans le Lycée français ou l’Alliance française et être au centre d’une végétation merveilleuse ; palmiers, bougainvilliers et autres plantes exotiques, qui ajoutent à l’éclat de l’architecture. Entendre les jeunes entrer et sortir du lycée, ces jeunes indiens parlant français entre eux, quelle délicieux mélange ! J’ai adoré toutes ces situations, tous ces ‘anachronismes’. Ni tout-à-fait la France, ni tout-à-fait l’Inde …

La France et l’Inde …

L’un est sage, l’autre est-il la sagesse ?

A l’hôtel « Le Château », notre réceptionniste s’appelle Émile. Un grand et beau gaillard, tout en sourire et en gentillesse, mais point de français, preuve de ce que j’écrivais un peu plus haut. Dommage ! Mais en bordure de mer, nous sommes arrêtés par deux jeunes qui veulent nous prendre en photo (comme ça se fait beaucoup ici). Ils nous demandent d’où nous venons et sitôt dit, se mettent à nous parler en français, car ils sont étudiants à l’Alliance française, avec la plus grande joie. C’est émouvant !

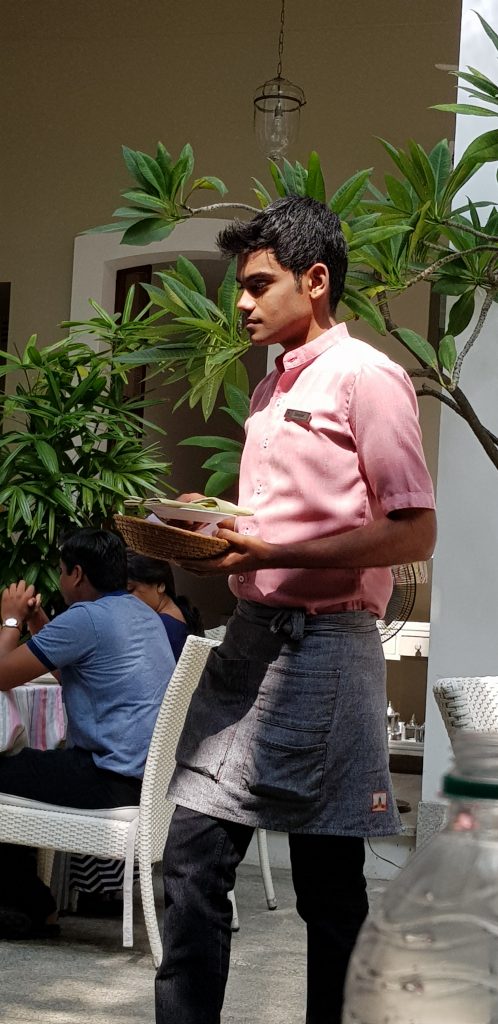

Le dîner de samedi à « La Villa » est un enchantement pour les papilles. Le déjeuner du dimanche à la « Villa Shanti », sur la terrasse à colonnades et palmiers, rend une ambiance intemporelle. Notre serveur est exquis !

Côté shopping, les doigts nous démangent. De beaux magasins, de l’artisanat de bonne facture, à l’instar de ce beau ‘Shiva’ en bronze, quelques antiquaires … chers ! Nous craquons finalement pour une lampe sur pied pour notre salon. Et voilà, une nouvelle et jolie ambiance dans notre appartement ! Mais nous nous arrêterons à cet achat. Il ne faut surtout pas se précipiter …

Le quartier tamoul n’est pas en reste. Ici, on retrouve la palpitation indienne avec sa circulation dense et bruyante, les petites échoppes, les marchés, les petits restaurants de rue. Nous visitons le temple hindou de Sri Manakula Vinayagar dédié à Ganesh. Les pèlerins font tourner une noix de coco sur la tête avant de la fracasser aux pieds du divin éléphant ! Le petit musée offre une collection touchante (et bien décatie) de meubles coloniaux. Les bronzes de la période Chola (IIIème s. BC – XIIIème s. AD) attirent plus notre attention. Mais pas question de photographier ou même de toucher les caissons dans lesquels ces merveilles sont enfermées à jamais, ne les mettant pas en valeur. Enfin, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur l’Ashram de Sri Aurobindo (1872-1950). Sa disciple, son bras droit, une française nommée « la Mère » (1878-1973) fondera Auroville en 1968. Cette communauté compte 2000 membres et les visiteurs, tournés vers le « yoga intégral » viennent du monde entier. La visite succincte n’offre que très peu d’intérêt pour nous. Une tombe de marbre recouverte de fleurs et des « fidèles » prostrés, têtes contre la plaque fleurie, mains à plat sur cette sainte pierre, en profonde méditation et en prière. Un arbre se tient juste à côté et l’on a pu voir une Occidentale en connexion avec cet élément végétal ; pieds bien ancrés au sol, mains et tête reliés à l’arbre. Les Occidentaux ont des allures tout droit sorties de l’époque hippy et à mes yeux, il y a un décalage avec le monde dans lequel nous vivons. Mais, peut-être ont-ils raison ? Un passage par la librairie est obligatoire avant la sortie. Nous nous rechaussons et quittons ce lieu qui ne nous a pas touchés … par la grâce ! Un passage rapide au village des artisans terminera notre après-midi avant de retourner à l’hôtel pour se reposer et se rafraîchir. Quels merveilleux moments !

A la porte du temple hindou

Fleurs de lotus en offrande à Ganesh

Devant le temple, vendeurs de fleurs

Ganesh

Dos à Ganesh, fleurs de lotus dans une main, noix de coco dans l’autre que l’on fait tourner sur sa tête, en prière …

… avant de l’offrir au pied du Dieu en la fracassant. Quelle imagination !

Bouddha

Artisanat

Travaux d’élèves de l’école des Beaux-Arts

Le temps est passé très vite. C’est déjà la fin du week-end et je dois penser à retourner à Chennai. Éric restera au Château jusqu’à mardi matin. Je ne veux pas être rentré trop tard car je veux profiter des lumières du soleil couchant sur les rizières et les marais salants. La route offre toujours des surprises. Mais je crains également de rouler de nuit, expérience jamais vécue en Inde. Tout compte fait, une partie du trajet se fera quand même sous les phares de la voiture et nous arriverons dans des embouteillages monstres que peuvent connaître les grandes métropoles un dimanche soir. Après presque quatre heures de trajet, je suis bien content d’être arrivé !